-

手机版

手机版

-

APP下载

APP下载

-

微信

微信

手机版

手机版

APP下载

APP下载

微信

微信

收藏

来源:《天风》

收藏

来源:《天风》

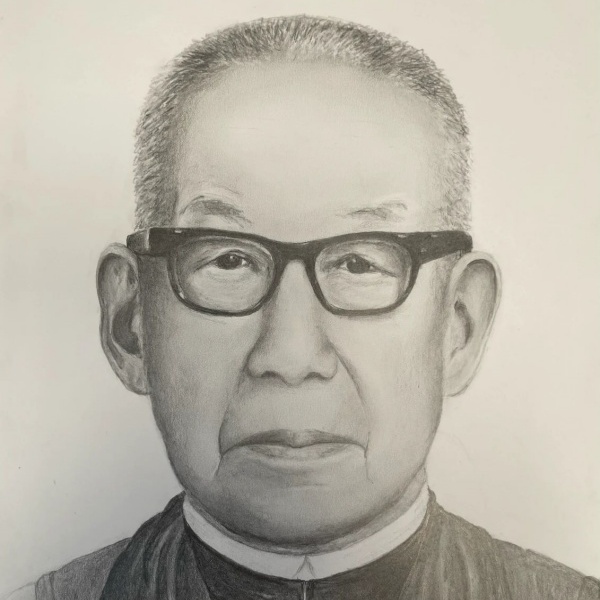

蔡复初,又名蔡奠基,生于1902年,四川省南江县人,是中华圣公会东川教区的杰出牧师,亦是一位以极大爱国情怀投身抗日救亡运动的宗教界代表人士。在民族危难之际,他以坚定的信仰与行动,将宗教工作与民族大义紧密结合,为抗日救亡运动贡献了不可磨灭的力量。他的事迹不仅展现出爱国宗教界人士的家国情怀,更彰显了中华儿女在危难时刻同仇敌忾、共赴国难的伟大民族精神。

一、早年耕耘:信仰与救国的双重觉醒

蔡复初自幼家境贫寒,但聪颖好学,早年求学于巴州中学堂。他目睹旧社会底层民众的困苦与外国列强的压迫,萌生了改良社会的志向。接触基督教后,他深刻认识到宗教在服务社会、启迪民智上的潜力。1920年,他考入中华圣公会东川教区创办的阆中天道学校,系统学习神学。此后,他陆续进入华西大学文学院、成都华西高级神学院深造,并被按立为牧师。

成为牧师后,蔡复初毅然选择徒步跋涉去四川东北部的偏远地区布道。他走遍乡村教堂,深入田间地头,用方言与老百姓交流,用信仰上的鼓励和盼望激励大家,并创办了“福音书房”普及识字教育。这一时期,他逐渐意识到教会受外国差会控制带来的弊端——经费依赖外国输入、教务决策权旁落、本土信徒缺乏自主权,因此,他积极倡导“自立教会”理念,主张通过自养、自传、自治实现教会本土化,他每到一处都教大家颂唱《中华教会自立歌》。

1934年秋,蔡复初到重庆基督教青年会任德育部主任,后又被推选为重庆基督教协进会总干事。他在总干事的职位上,致力于推动教会的自立和促进各教会之间的联合。1935年,他受到“平民教育家”晏阳初先生的邀请,专程到河北定县去参观考察晏阳初先生主办的“平民教育实验县”的工作。他后来到四川各处演讲、报告这次参观访问之见闻,并大力推动平民教育。他的这些社会服务工作为他后来的抗日救亡行动积累了组织和动员经验。

二、抗日烽火:以信仰为火炬,唤醒民族觉醒

1937年,“七七”事变爆发,蔡复初敏锐意识到民族危亡的严重性。他毅然将教会工作的重心转向抗日救亡,以“救国与传福音并重”的理念,动员信徒投身爱国行动。他兼任成都基督教青年会总干事,利用青年会与卫理公会合购的“青美号服务车”,开创了一项极具影响力的抗日宣传模式。

服务车配备电影放映机、幻灯片、扩音设备等,穿梭于成渝公路沿线的城镇乡村。每到一处,蔡复初与青年会成员便搭建临时舞台,放映《八百壮士》《保卫我们的土地》等抗日宣传片,播放《义勇军进行曲》《黄河大合唱》等救亡歌曲。他亲自登台演讲,结合圣经中爱邻如己、捍卫家园的教义,将抗日救国与基督教精神相结合,号召民众“勿忘国耻,共御外侮”。为增强实效,服务车还搭载医师、护士为民众义诊,发放抗日宣传手册,组织儿童合唱团演唱《松花江上》等。这种“宣教+服务”的模式深受民众欢迎,单在1938年就覆盖了28个县市,惠及民众逾十万人次,被《大公报》《东方杂志》等报刊媒体称为“流动的救亡学校”。

在宣传途中,蔡复初曾遭遇日军空袭。1939年5月,服务车行至遂宁县城时突遭轰炸,蔡复初临危不乱,组织民众疏散至防空洞,并带领青年会成员抢救伤员。事后,他写下《空袭后之反思》一文,呼吁信徒“以信仰之坚韧,对抗暴敌之凶狂”,进一步激发了民众的抗日决心。

三、教会革新与抗日实践:以信仰凝聚力量,支持民族抗争

蔡复初深知,抗日救亡需要持久的社会动员与资源支持。他将教会改革与抗日行动深度融合,推出了一系列创新举措。

1.教会自养与抗日募捐。1940年至1949年,他担任东川教区会吏总,先后驻守阆中与达县。面对外国差会经费断绝的困境,他带领教区信徒开展生产自救:创办“基督农场”种植粮食蔬菜、组织妇女制作手工艺品、开设诊所服务乡民。所得收益除维持教会运转外,全部用于抗日募捐。据《东川教区年报》记载,1941年教区向“伤兵之友社”捐赠棉被200余床、药品30箱,并长期资助前线将士家属。

2.讲道中的爱国教育。他在讲道中系统讲授《尼希米记》(重建耶路撒冷城墙)、《出埃及记》(以色列人团结出埃及)等篇章,将圣经故事与抗日救亡类比,强调“团结御敌、坚韧不屈”的民族精神。每逢主日礼拜,他必带领信徒为前线将士祈祷,高唱《中华教会自立歌》,歌词中“自立自强,救国救民”的呐喊响彻教堂。

3.青年动员与抗日培训。在成都基督教青年会,他创办“抗日救亡青年培训班”,邀请陶行知、冯玉祥等爱国人士讲授形势分析、军事救护、宣传技巧等课程。学员中不乏教会青年,他们毕业后奔赴各地,成为抗日宣传的中坚力量。此外,他积极推动教会青年参与“战地服务团”,运送物资、护理伤员。

4.跨宗教联合抗日。蔡复初打破宗教界限,1942年与成都文殊院方丈法光法师、皇城清真寺马松亭阿訇共同发起“宗教界抗日救国宣言”,号召信徒“不分信仰,共赴国难”。这一倡议得到广泛响应,各地宗教场所纷纷举行祈祷、祈福仪式,极大增强了社会凝聚力。

四、思想升华:从宗教救国到信仰与革命结合

在抗日救亡实践中,蔡复初的思想不断升华。他深刻认识到,要想彻底改变国家命运,必须依靠更广泛的政治和社会变革。他积极接触中共地下党员和爱国进步人士,参与秘密会议,了解抗日民族统一战线的主张。1943年秋,他在成都华西坝秘密聆听周恩来关于“全民抗战”的演讲后,深受触动,在日记中写道:“唯有团结一切力量,方能驱逐日寇,建立新中国。”这种思想升华,为他日后坚定拥护中国共产党、投身爱国统一战线奠定了坚实基础。这一时期,他还多次掩护《新华日报》记者转移,支持教会为抗日组织传递情报。

五、精神传承:爱国情怀的延续与影响

新中国成立后,蔡复初继续以爱国爱教为宗旨,积极推动基督教三自爱国运动。1950年,他被按立为中华圣公会东川教区第一任华人主教。1954年,他担任四川省基督教三自爱国运动委员会筹备委员会主任,带领教会彻底摆脱差会控制,实现独立自主发展。他强调:“基督教要在中国生根,必须服务于社会主义建设。”

晚年,他仍心系国家大事,鼓励信徒参与成渝铁路建设,甚至以诗赠孙,支持其赴西藏援边。

蔡复初以基督教牧师的身份,在抗日救亡运动中展现了“天下兴亡,匹夫有责”的担当。他既以信仰为纽带凝聚民众,又以实际行动支援前线;既推动教会自立革新,又跨越信仰界限联合抗日;既坚守宗教理想,又紧跟时代潮流拥护革命。其一生践行了“爱国不悖信仰,救亡不废传道”的崇高理念,是宗教界与全民族共赴国难的生动写照。

在中华民族伟大复兴的征程中,蔡复初抗日救亡的精神依然闪耀着光芒,它提醒我们,信仰与爱国从来不是对立的,真正的宗教精神应与国家命运同频共振;它激励后人,在危难之际,每个中国人都能以不同的方式,书写“匹夫有责”的担当。蔡复初的事迹,是历史的见证,更是信仰的见证。

(作者系四川省巴中市基督教三自爱国运动委员会主席)